Planen Sie ein Bauprojekt und fragen sich, ob Sie dafür eine Baugenehmigung benötigen? Die Regelungen in Deutschland sind komplex und unterscheiden sich je nach Bundesland. Hier erfahren Sie alle wichtigen Details zu genehmigungsfreien Bauvorhaben und deren Grenzen.

Was bedeutet ‚Bauen ohne Baugenehmigung‘?

Bauen ohne Baugenehmigung bezeichnet das Errichten von baulichen Anlagen ohne die erforderliche behördliche Genehmigung. Obwohl Bauvorhaben in Deutschland grundsätzlich genehmigungspflichtig sind, existieren zahlreiche Ausnahmen für kleinere Projekte wie Gartenhäuser oder Carports.

Ein nicht genehmigtes, aber genehmigungspflichtiges Bauvorhaben gilt rechtlich als „Schwarzbau“ und kann folgende Konsequenzen haben:

- Bußgelder bis zu 50.000 Euro

- Mögliche Abrissanordnung

- Probleme mit dem Versicherungsschutz

- Rechtliche Auseinandersetzungen mit Nachbarn

- Wertverlust der Immobilie

Definition und rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Bauvorhaben basieren auf zwei Hauptsäulen:

- Baugesetzbuch (BauGB) – regelt grundsätzliche Aspekte auf Bundesebene

- Landesbauordnungen – definieren spezifische Vorschriften je nach Bundesland

Unterschiede zwischen Bauanzeige und Bauantrag

| Bauanzeige | Bauantrag |

|---|---|

| Vereinfachtes Verfahren für kleinere Projekte | Klassisches Verfahren für größere Bauvorhaben |

| Keine formelle Genehmigung erforderlich | Umfangreiche Unterlagen notwendig |

| Behörde hat Einspruchsfrist | Wartezeit bis zur Genehmigung |

Welche Bauvorhaben sind genehmigungsfrei?

Genehmigungsfreie Bauvorhaben müssen trotz ihrer Befreiung alle baurechtlichen Vorschriften einhalten. Dies betrifft insbesondere Abstandsflächen, statische Anforderungen und Bebauungspläne.

Regelungen je nach Bundesland

Die Größenbeschränkungen für genehmigungsfreie Bauten variieren:

- Allgemeiner Richtwert – etwa 30 Quadratmeter Grundfläche

- Bayern – bis zu 75 Kubikmeter Brutto-Rauminhalt

- Niedersachsen – bis zu 40 Quadratmeter unter bestimmten Bedingungen

- Maximale Wandhöhe – meist 3 Meter

Beispiele für genehmigungsfreie Bauvorhaben

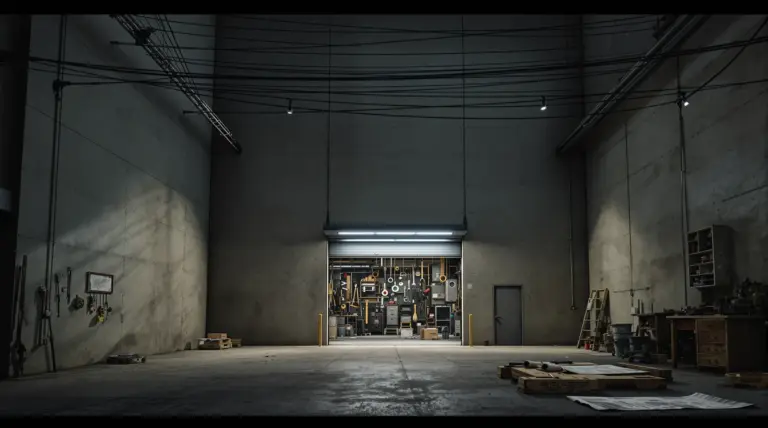

- Gartenhäuser und Geräteschuppen (innerhalb der Größenbeschränkungen)

- Carports und freistehende Garagen (30-50 Quadratmeter)

- Terrassenüberdachungen

- Gewächshäuser

- Spielgeräte

- Zäune (bis zu einer bestimmten Höhe)

- Solaranlagen und Sonnenkollektoren auf Dächern

- Kleine Teiche und Wasserbecken

Risiken und Strafen beim Bauen ohne Genehmigung

Das Errichten von Bauwerken ohne die erforderliche Genehmigung stellt in Deutschland einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Baurecht dar. Solche „Schwarzbauten“ ziehen erhebliche rechtliche Konsequenzen nach sich, selbst wenn das Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig wäre.

- Unmittelbare finanzielle Belastungen durch Bußgelder

- Fehlender Versicherungsschutz für nicht genehmigte Bauwerke

- Erschwerte Verkaufsbedingungen der Immobilie

- Mögliche Wertverluste beim Immobilienverkauf

- Risiko drastischer baulicher Maßnahmen

Mögliche Strafen und Konsequenzen

| Sanktion | Auswirkung |

|---|---|

| Baustopp | Sofortige Einstellung aller Bauarbeiten |

| Bußgelder | Bis zu 50.000 Euro je nach Bundesland |

| Abrissanordnung | Komplette Beseitigung des Bauwerks |

| Nachbarschaftsklagen | Zivilrechtliche Ansprüche bei Rechtsverletzungen |

Verjährung von Schwarzbauten

Bei Schwarzbauten existiert keine vollständige Verjährung im klassischen Sinne. Nach fünf Jahren können Behörden zwar keine Abrissverfügung mehr erlassen, andere Konsequenzen bleiben jedoch bestehen:

Könnte dich interessieren

- Weiterhin mögliche Verhängung von Ordnungs- und Bußgeldern

- Fortbestehende Illegalität des Bauwerks

- Probleme bei späteren behördlichen Überprüfungen

- Mögliche Unterbrechung der Fünf-Jahres-Frist bei Täuschungsversuchen

- Komplikationen bei Grundstücksverkäufen oder Nachbarschaftskonflikten

Wichtige Schritte vor dem Bau

Eine sorgfältige Vorbereitung ist auch bei vermeintlich genehmigungsfreien Bauprojekten unerlässlich. Der Bebauungsplan der Gemeinde und die örtlichen Bauvorschriften bilden dabei die Grundlage für ein rechtlich sicheres Bauvorhaben.

Bebauungsplan und Abstandsflächen

- Prüfung der Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ)

- Einhaltung der zulässigen Bauhöhe

- Mindestabstand von 3 Metern zur Nachbargrenze

- Erstellung eines maßstabsgetreuen Lageplans

- Dokumentation aller relevanten Abstände

Nachbarschaftsabstimmung und rechtliche Aspekte

Eine frühzeitige Kommunikation mit den Nachbarn kann spätere Konflikte vermeiden. Bei grenznah geplanten Bauten ist oft eine schriftliche Zustimmung erforderlich, die im Grundbuch eingetragen werden sollte. Versäumnisse in der Nachbarabstimmung können zu:

- Nutzungsuntersagungen führen

- Empfindliche Geldstrafen nach sich ziehen

- Rückbau- oder Änderungsverpflichtungen auslösen

- Nachbarschaftliche Konflikte verursachen

- Rechtliche Auseinandersetzungen provozieren